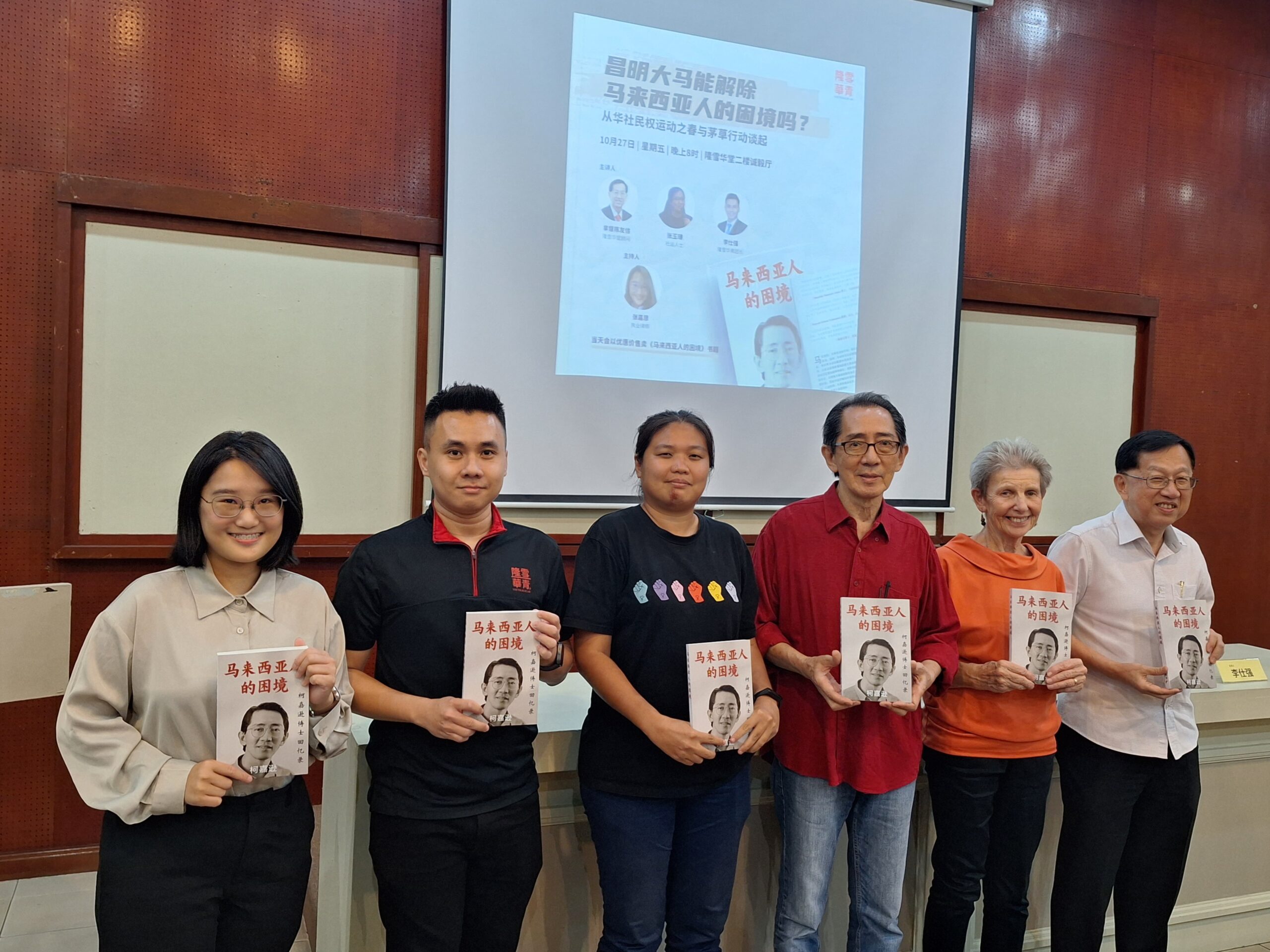

日前,隆雪华青主办新书推介礼暨讲座,讲座题目:“昌明大马”能解除马来西亚人的困境吗?:从华社民权运动之春与茅草行动谈起,推介的新书为柯嘉逊博士的新著《马来西亚人的困境》。三位来自不同年代的主讲人除了畅谈各年代的民权运动或社会运动外,也针对我国目前的困境、公民社会、第三势力的角色与挑战,各持己见,擦出思想火花。

拿督陈友信主要分享作为雪华堂两大臂膀的民权委员会、雪华青在当时推动民权运动扮演的角色以及茅草行动如何形塑当时的政治氛围。民权委员会和雪华青共同展开民主人权的思想教育工作,同时推动二线制,倡议朝野制衡,并通过全国各地演讲将“2间杂货店”的概念普及化。他也说明两线制在80年代到90年代取得了成果,它打破了白色恐怖,以及在一个以理念领导的团队下深入人心。无论是当时的社会运动,直至后来的社会主义党、“烈火莫熄”(Reformasi) 或是净选盟集会,皆播下了许多年轻人参与社会运动的种子。

拿督陈友信强调民间组织有自己的一套原则,而华团自身要与任何一政党保持一定的距离,并扮演好监督的重要角色,保持勇于表扬和批评的精神,无论谁党执政,理应保持自己的独立形象与思考。

张玉珊则指出,虽然茅草行动并无对社会主义党产生直接的影响,不过创办人Dr.Nasir Hashim却是茅草行动的受害者之一。茅草行动结束后,白色恐怖仍蔓延,人们不敢集会、示威和谈民权等,社会运动陷入低靡。在后茅草行动时期,即在1994年举办的513劳动节大集会,鼓动人们不再恐于白色恐怖。虽然社会主义党当时还未创党,但也与地方组组织、劳动组织、园区工人组织共同组成,出席集会人数众多,即使有红头兵,集会者都展现出勇气,对打破白色恐怖具有重要意义。

李仕强说明,年轻一代没有经历白色恐怖时期,它不是是我们第一联想到的,因此当举办社会运动或集会时,不会感受到像80年代那样的高压氛围,因为它不容易被复制,但并不代表它是不可能的,因为还有其他恶法,如煽动法令,国安法,通讯与多媒体法令233条文等等。然而,当前的担忧即是与3R(种族、宗教、王室)课题越来越难以谈论,最令人担忧的是,未来我们的言论空间或将被收紧。

谈及当前马来西亚的困境,拿督陈友信认为是族群与宗教问题,张玉珊则表示性少数的空间被压缩以及农民群体的权益尤其是拱桥农民土地争议事件是我国当前的困境。李仕强说明第三势力尚未真正崭露头角,年轻一代需两者选其一,导致了年轻人出现政治疲惫,缺乏对未来的希望。而随着生活成本高涨、居住问题等,社会阶级更难以跨越,“躺平”的选择成为趋势并在年轻圈子中逐渐显现。他强调,躺平并非明智的选择,相反的,我们需要告诉年轻人,我们的社会还可以变得更好,集思广益,拥有一个共同的马来西亚与社会。

针对第三势力在过去的选举中全军覆没,否证明选民未准备好接受第三势力?张玉珊指出,无可否认的是,在过去的全国大选和六州选举中,社会主义党皆全军覆没,但社会主义党并不会一直强调现行的选举制度不利于小党,也不认为选举制度会在短期或长远内会所改变。社会主义党会会在现有的选举制度的框架下思考如何突破重围,并表示民间有一把声音,可求第三势力或有一股可制衡国盟与团结政府的力量。

身为宣传局主任的张玉珊认为,社会主义党当前最重要的任务是继续努力耕耘与坚守理念、勇敢抗争、提高社会主义党的知名度,争取选民支持,并在更多选区上阵,同时也要推动第三势力的重要性。尽管此目标不是在下一届全国大选就能达至,但她相信有朝一日,社会主义党将成为强大的第三势力。

和香港泰国台湾相比,我国的青年社会运动团体是否能动力较低,无法号召强大的社会运动?李仕强认为,出席人数不是衡量一场社会运动的关键,或成功因素,更重要的是我们要付诸行动即过街头示威表达自身达观点、诉求和论述,而非等待每隔五年一次的投票来履行公民责任,而是应将其生活化。

他提醒,社会运动是一个持续不断的过程,虽然社会运动不一定会达到预想的效果,但并非是嘉年华般的人潮才算成功。他也在讲座上分享自身参与学生运动、社会运动时面对参与人数稀少的经历。

BM

BM EN

EN